変形労働時間制

法定労働時間である8時間/日、40時間/週を超えると時間外手当を支払わなければなりませんが、変形労働時間制を導入することで、時間外労働時間を減らすことができる場合があります。

ここでは、法で定められた次の4つの制度を説明します。

- 1ヵ月単位の変形労働時間制

- 1年単位の変形労働時間制

- 1週間単位の変形労働時間制

- フレックスタイム制

1ヵ月単位の変形労働時間制

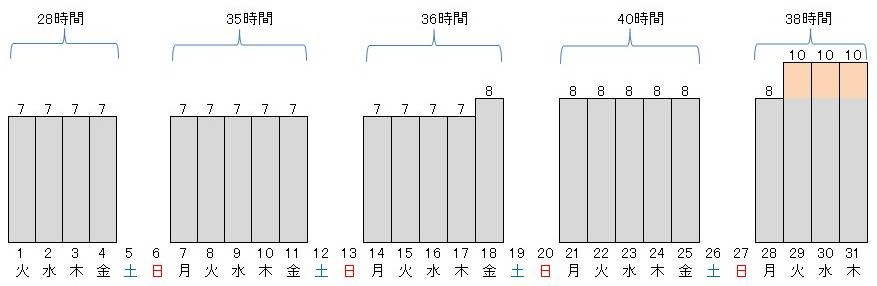

1ヶ月以内の一定の期間(3週間、4週間、又は1ヶ月等で変形期間といいます)を平均して、40時間/週(特例措置対象事業場 においては44時間/週)以下であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えても良いという制度です。

毎月、月末とか月初といった月の特定の時期に業務が集中する部署に適した制度です。

- 具体例

- 変形期間の法定労働時間の総枠は、(40時間又は44時間)x(一定期間の暦日数)/(7日) となります

- 上図は変形期間を1ヶ月としたときの例ですが、1ヶ月の法定労働時間の総枠は、月の日数により次のようになります(上図の例では、総枠が177時間となっています、また、図の赤い部分は原則の法定労働時間を超えていることを示しています)

月の日数 総枠(40時間/週) 総枠(44時間/週) 31日 177.1時間 194.8時間 30日 171.4時間 188.5時間 29日 165.7時間 182.7時間 28日 160.0時間 176.0時間 - 所定労働時間が8時間/日より短い事業場では、所定労働時間に合わせて適当に定めて下さい

- 但し、上記法定労働時間の総枠を超えないように注意して下さい

- 例えば、所定労働時間が7時間45分/日で、1ヶ月31日の月で土日の休日が8日(労働日が23日)の場合、7.75時間/日x23日=178.2時間なので、総労働時間が178時間になるように計画すると、総枠である177.1時間を超えてしまいます

- 導入手続

- 労使協定又は就業規則に、この制度に関する規定を設ける必要があります

- 労使協定の場合は、有効期間を定め、そして労基署に届出なければなりません(就業規則の場合は、就業規則の規定が適用されます)

- 変形期間とその起算日を明確にします

- 各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要があります(使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできません)

- 勤務表を作成する場合には、「就業規則においてできる限り具体的に特定すべきものであるが、就業規則において各直勤務の始業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる」と通達されています

- 育児や介護を行う者等が、必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません

- 時間外労働時間

- 時間外労働時間は、次の3つの時間の和となります

- 1日については、8時間を超える時間を定めたときはその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

- 1週については、法定労働時間(40又は44時間)を超える時間を定めたときはその時間、それ以外の週は法定労働時間を超えて労働した時間(但し、1日についてカウントした分を除く)

- 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(但し、1日及び1週についてカウントした分を除く)

- 休日振替の結果、1日8時間又は1週40(又は44)時間を超える所定労働時間が定められていない日又は週に1日8時間又は1週40(又は44)時間を超えて労働させたときは、その超える時間は時間外労働となります

- 就業規則例

- 各月の労働日と労働時間をカレンダーで通知する場合の例です

第○条 就業規則第○条の規定に拘らず、○○職にある社員の所定労働時間は毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均し、1週間当たりの所定労働時間が40時間を超えない範囲で次項の所定労働時間の組み合わせで勤務する。

2 所定労働時間毎の始業・終業時刻及び休憩時間は、次の通りとする。

休憩時間: 正午から午後1時まで所定労働時間 始業時刻 終業時刻 7時間 8時00分 16時00分 8時間 8時00分 17時00分 10時間 8時00分 19時00分

3 組合せの仕方は、月の最後の3労働日は所定労働時間10時間とし、残りは1ヶ月の総労働時間が下表の時間(省略)となるよう、月初から所定労働時間7時間、途中から8時間とするものとする。

4 各日・各週の所定労働時間は、各月の開始する1週間前までにカレンダーを配布して通知する。

第○条 妊産婦の社員が請求した場合は、前条の規定はその社員には適用しない。

第○条 育児又は介護を行う社員の法令により特別の配慮を要請されている社員に対しては、当該社員から申し出があった場合には、第○条の規定を適用し、第○条の規定を適用しない。

他にもいろんなタイプが考えられますので、貴事業場に適した制度を導入して下さい。

1年単位の変形労働時間制

上記1ヶ月単位の変形労働時間制と同様の考え方ですが、1年以内の一定の期間(3ヶ月、6ヶ月、又は1年等で対象期間といいます)を平均して、40時間/週(特例措置対象事業場においても40時間/週)以下であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えても良いという制度です。

毎年、特定の季節に業務が集中する場合に適した制度です。

- 制度の概要

- 対象期間の法定労働時間の総枠は、(40時間)x(対象期間の暦日数)/(7日) となります

対象期間を1年とすると、法定労働時間の総枠は、2,085時間(40x365/7=2,085)です - 対象期間が長いので、労働者保護のため次のような制限があります

- 最長10時間/日、52時間/週

(隔日勤務のタクシー運転業務については、最長16時間/日となっています) - 48時間/週を超える週は、連続して3週以内

(積雪地域の建設業の屋外業務については適用除外となっています) - 対象期間を起算日から3ヶ月毎に区切ったとき、各期間において、48時間/週を超える週の初日が3回以内

(積雪地域の建設業の屋外業務については適用除外となっています) - 対象期間が3ヶ月を超えるとき、最大所定労働日数=(対象期間の暦日数)x(280日)/365日

但し、同様の旧協定があるときは、例外の取り扱いがされます(詳細省略)

- 最長10時間/日、52時間/週

- 導入手続

- 労使協定で次の事項を締結して、労基署に届出ます

- 対象となる労働者の範囲

- 対象期間(1ヶ月を超え、1年以内)とその起算日

- 特定期間(対象期間の中で、特に業務が繁忙な期間)

対象期間の連続労働日は最長6日ですが、特定期間では、最長12日間の労働日を定めることができます(1週間に1日以上の休日が必要となるため、4週4日の変形休日制は不可です) - 所定労働日及び労働日ごとの所定労働時間

対象期間を1ヶ月以上の期間毎に区分したときは、最初の期間の所定労働日と労働日ごとの所定労働時間を明示し、残りの期間については、労働日数と総所定労働時間を明示すれば良いとされています(この場合、各期間の開始30日前までに、労働者の同意を得て所定労働日と労働時間を定めることになります) - 労使協定の有効期間

- 労使で合意しても、対象期間の途中で制度を変更することはできません

- 育児や介護を行う者等が、必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません

- 時間外労働時間

- 時間外労働時間は、次の3つの時間の和となります

- 1日については、8時間を超える時間を定めたときはその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

- 1週については、40時間を超える時間を定めたときはその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(但し、1日についてとしてカウントした分を除く)

- 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(但し、1日及び1週についてカウントした分を除く)

- 休日振替の結果、1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が定められていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させたときは、その超える時間は時間外労働となります

- 対象期間の途中で入退社(或いは配置転換)したような場合で、対象期間より短い労働者については、実労働時間が(40x実労働期間の暦日数)/7を超える時間は時間外労働となります(1日或いは1週間について既にカウントしている分は除きます)

- 就業規則例

- 1年単位の変形労働時間制の例です

第○条 就業規則第○条の規定に拘らず、○○職にある社員については、毎年1月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制とする。1日の労働時間は8時間とし、始業・終業の時刻及び休憩時間は次の通りとする。

始業時刻:午前8時 終業時刻:午後5時 休憩時間:正午から午後1時

2 休日は、1週間の労働時間が1年を平均して40時間以下となるよう労使協定で定める年間カレンダーによるものとする。

第○条 妊産婦の社員が請求した場合は、前条の規定はその社員には適用しない。

第○条 育児又は介護を行う社員の法令により特別の配慮を要請されている社員に対しては、当該社員から申し出があった場合には、第○条の規定を適用し、第○条の規定を適用しない。

他にもいろんなタイプが考えられますので、貴事業場に適した制度を導入して下さい。

1週間単位の変形労働時間制

日ごとの業務に繁閑の差があるとみなされる小売業、旅館、料理店、飲食店で、常時30人未満の労働者を使用する事業場において、週の総労働時間が40時間(特例措置対象事業場においても40時間/週)以下であれば、特定の日の所定労働時間を10時間まで延長できるという制度です。

- 導入手続

- 労使協定で次の事項を締結して、労基署に届出ます

- 1週間の所定労働時間

- 1週間の各日の労働時間を、その週の開始前に書面により労働者に通知しなければなりません

- 緊急でやむを得ないときは、前日までに書面で通知することにより、労働時間を変更することができます

- 育児や介護を行う者等が、必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません

- 時間外労働時間

- 次の時間が時間外労働となります

- 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

- 1週間については、40時間を超えて労働した時間(上記でカウントした分を除く)

- 就業規則例

- 1週間単位の変形労働時間制の例です

第○条 就業規則第○条の規定に拘らず、1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定を締結したときは、協定の定めるところにより、1週間に40時間、1日に10時間の範囲内で労働するものとする。

2 各週(日曜日から土曜日までの1週間)の所定労働日及び各日の所定労働時間は、各週の開始する前日までに書面により通知する。

3 通知した所定労働日及び所定労働時間は、業務の都合その他やむを得ない事由がある場合は変更することがある。この場合、会社は、少なくても前日までに書面により通知する。

第○条 妊産婦の社員が請求した場合は、前条の規定はその社員には適用しない。

第○条 育児又は介護を行う社員の法令により特別の配慮を要請されている社員に対しては、当該社員から申し出があった場合には、第○条の規定を適用し、第○条の規定を適用しない。

フレックスタイム制

1ヶ月(平成31年4月からは3ヶ月)以内の一定期間(清算期間)を平均して、40時間/週(特例措置対象事業場 においては44時間/週)以下となるよう総労働時間を定めておき、その範囲内で各日の始業及び終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度です。

- 制度の概要

- 清算期間の法定労働時間の総枠は、(40時間又は44時間)x(清算期間の暦日数)/(7日) となります

(完全週休2日制の場合は、1日の所定労働時間x1月の所定労働時間とすることも認められます) - 使用者は、始業・終業時刻を労働者に委ねたとしても、各人の労働時間を把握しなければなりません

- 運用における諸問題

- 会議等のための出勤時刻指定

・本人が同意すれば問題ありません

・誠実勤務義務、職務専念義務があり、会議等の業務を拒否して良いことにはならないので、企業規律秩序違反として懲戒処分の対象となります - 時刻指定の出張命令は可能です

- 出勤日の欠勤やコアタイムの遅刻、早退は、義務違反となります (但し、労働時間が総枠に達した後は、コアタイムであっても欠勤とはならないと思われます)

- 休憩時間を労働者にゆだねるときはその旨定めておく必要があります

- 休日はフレックスではありません

- 会議等のための出勤時刻指定

- 導入手続

- 労使協定で次の事項を締結します(清算期間が1ヶ月以内であれば届出は不要ですが、1ヶ月を超えるときは労基署に届け出る必要があります)

- 対象労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間の総労働時間

- 標準となる1日の労働時間(年次有給休暇を取得したとき、この時間労働したものとして取扱うこととなります)

- コアタイム(必ず労働すべき時間帯)を定める場合はその時間

- フレキシブルタイム(とその時間帯の中であれば、いつ出社または退社してもよい時間帯)を定める場合はその時間

極端に早い始業や遅い終業を制限する場合に定めます - 起算日

- フレキシブルタイムが極端に短いものや、始業・終業の一方のみを労働者の決定に委ねる場合は、フレックスタイム制に該当しません

- 時間外労働時間

- 時間外労働時間は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間です

- 清算期間を1ヶ月超とする場合は、1ヶ月毎に1週平均が50時間を超えたときは、超えた分の割増賃金を支払う必要があります。

例えば、清算期間が2月〜4月の3ヵ月間のとき、3月の実労働時間が248時間であったとすると

248時間÷(31日/7日)=56時間/週 となり、1週平均が50時間を超えます。

1週平均が50時間のときの1ヶ月の労働時間は、

50時間x(31日/7日)=221.4時間 なので

248時間−221時間=27時間 を時間外労働として、清算期間の途中で合っても、3月分給与で支払います。 - 年次有給休暇を取得したときは、「標準となる1日の労働時間」働いたとみなし、清算期間における労働時間を算出します。(この点は、他の労働時間制と異なりますので注意が必要です。)

尚、有給の特別休暇等が就業規則等で定められているときの取り扱いについて、(年休と同様にするのであれば問題ありませんが、そうでないときは)別途就業規則等に規定しておく必要があります。 - 清算期間中の途中入社・退社の場合は、当該社員の労働した期間を平均し、週40時間を超えていれば時間外労働となります

- 清算期間を1ヶ月超とする場合は、1ヶ月毎に1週平均が50時間を超えたときは、超えた分の割増賃金を支払う必要があります。

- 清算期間において、実際の労働時間に過剰があったとしても次の清算期間に充当はできません(その月に時間外手当を支払う)が、不足があったときは、その分賃金を控除するか或いは法定労働時間の総枠の範囲内であれば、次の清算期間に上積み労働することで解消することは可能です

- 清算期間における総労働時間が清算期間における法定労働時間の総枠と同じであれば、不足分を翌清算期間に繰り越すことはできないことになります

- 清算期間を1ヶ月超とする場合

例えば、上記の清算期間において、2月と4月の実労働時間が各々170時間と180時間であったとすると

2月〜4月の暦日数は、28+31+30=89日 なので

清算期間の総労働時間は、40時間x(89日/7日)=508.6時間

3ヵ月間の実労働時間は、170+248+180=598時間

それ故、時間外労働時間は、598−508=90時間

一方、3月分の時間外労働の中、27時間については3月分給与で支払っているので

90−27=63時間 の時間外労働分を4月分給与で支払うことになります。

→ 4月の時間外労働が45時間超なので、36協定の特別条項扱いとなります

→ 清算期間の時間外労働(4月分)63時間の中、3時間は50%以上の割増率となります

- 就業規則例

- フレックスタイム制の例です

第○条 就業規則第○条の規定に拘らず、労使協定によりフレックスタイム制を適用する社員の始業、終業時刻については、労使協定で定める始業、終業の時間帯の範囲内において社員が自由に決定できる。フレックスタイム制に関する他の項目は、別添の労使協定を就業規則の一部として当該協定に定める内容による。

2 フレックス勤務者は、業務に支障が生じないよう努めなければならない。

3 フレックス勤務者は、深夜勤務又は休日勤務するときは、所属長に許可を受けなければならない。

4 フレックス勤務者は、毎週金曜日までに、次週の出社及び退社予定時刻を所属長に届出なければならない。

サイト案内

サイト案内